SETLIST

2024/01/07 17:00-20:00

2024/01/08 16:00-19:00

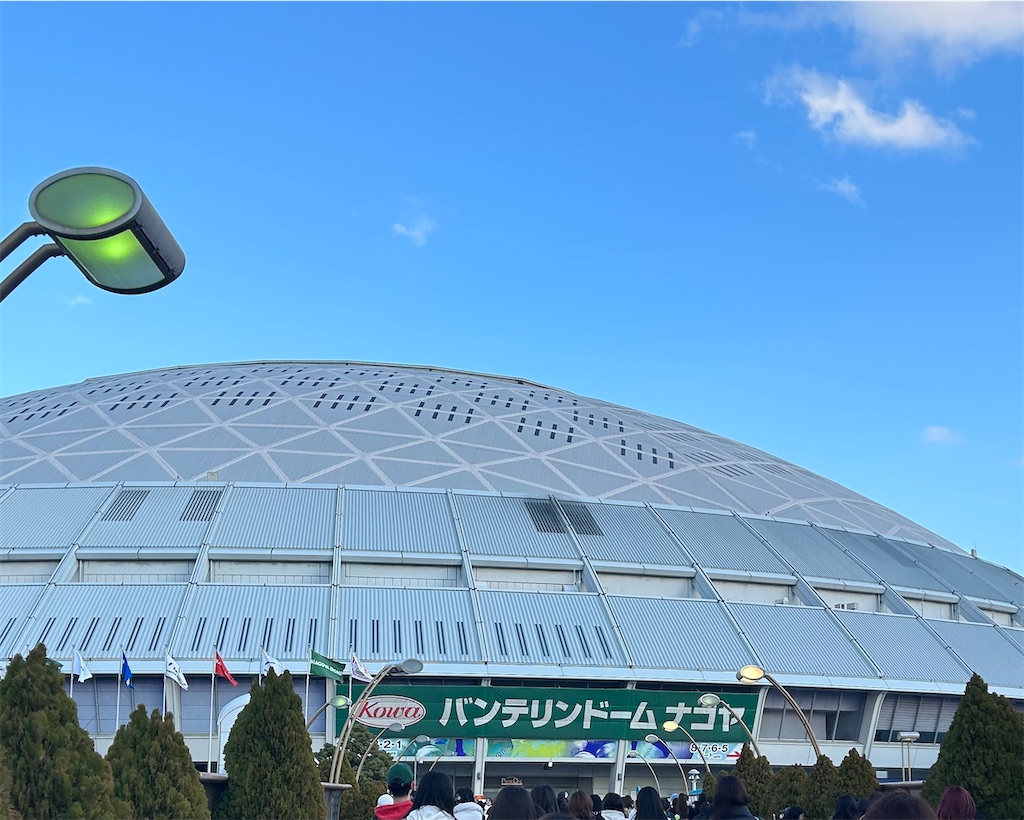

NCT127の2回目のドームツアーの皮切りとなる名古屋公演2日間に年明けから参加してきた。年末年始は関西の実家に帰っていたので、そこからそのまま名古屋へ向かって、名古屋から自宅に戻った。観光とか旅行の側面についてはしずかなインターネットに書いた。名古屋はいいところだ。

THE UNITYというコンサート自体は昨年韓国で開催されているのだけど、いろんな要因が合わさって行けず、配信もいろんなことがあって見れずじまい(その後TVが壊れてHDDが吹っ飛んだのでむしろよかったのかもしれない)だったので、完全なる初見で臨んだ。セトリや演出にいちいち驚いたり喜んだりできるのが初見の醍醐味。KPOPアイドルのコンサートって、基本韓国→海外→韓国(アンコン)という日程で開催されるから、日本のツアーを待ってる状態だと初見が配信になりがちだけど(日本の場合日本向けのアルバムが出たりするから多少セトリが変わるとはいえ)、やっぱり初見は現場がいいなあと思いなおした。韓国公演に行けという話だな……。

雑感

総括

イリチルの単コンは2020年のほうのThe Origin、2022年のTHE LINKと一応全部観れているのだけど、今回のTHE UNITYが個人的に過去イチで好きなコンサートだった。わたしはなんだかんだで、「コンサート」という興行についてはジャニーズのものが飛び抜けておもしろいと思っていて、どうしてもそこと比較してしまう。そうすると、(もちろん本人たちのパフォーマンスに文句があるわけではなく)もっとやりようがあるのでは?と思ってしまうこともあったのだけど、今回はそういう不満が解消されていたように思う。初日はまさしく天井席だったので、しっかり演出が入ってきて楽しかった。センステ近くのアリーナ席からはセンステが高すぎてメンステが全然見えなかったりしたらしいけど。やっぱり特効ががっつり使われてると無条件でうれしくなってしまうからおたくの魂百まで……ということを思った。炎と爆音とギラギラには否応なく反応してしまうし、バカなのかもしれない。コンセプチュアルさを出してきてたり、「オタクが好きなやつ」をずっとやっていたから満足度が高かったのかも。

そもそもメンバーがぐっと「ライブ」がうまくなったというのもあるのかも?としみじみ思った。スキル面はもちろん日々磨かれていっているけれども、それに加えて煽り方とかテンションの上げ方(自分たちの/ファンの)とか、そういう部分がすごくうまくなったように感じた。そういう面をずっと引っ張ってくれているのが中本くんだと思っているので、本当にありがたいよ。

▲VPNをいじらないと見れないけど、2023年末の歌謡祭でのステージを見て本当にライブがうまいなと思った

細かい感想

正直あまり聴き込めていない曲もあったりする状況だったのだけど、コンサートで聴くと、とにかくすべての曲が大好きになる。そもそもイリチルの楽曲派(死語)っていうのもあるし、視覚的な情報が入ってくること・思い出補正……なんかもあるだろうけど、アイドル側の考える「その曲の楽しみ方」を教えてもらえるような感じがして、ぐっと解像度が高まる。この曲ってこういうふうに見せたい曲なのね、というキャプションがついてくるような。

まずは最新曲である〈Be There For Me〉。韓国公演ではECに〈TOUCH〉が入ってたと知ってずるい!と思ったけど(〈TOUCH〉が大好きすぎる)、めちゃくちゃ大切な曲になった。

▲歌詞に明洞とか南山とかの地名が出てくると妙にどきどきする。関ジャニ∞の〈パズル〉を聴いてるときの感覚に似ている

もとから好きなのにさらに大好きになったのは〈Space〉。この曲で踊るテヨンがほんとうに好き。本来ならゆるく乗りながら見たい心地よい曲なのに、目を離したくなくて息すら止めながら見ている。踊る君を見てる。ドンヒョクの"Deeper, deeper"を生で聴きたくて仕方がない。

新たな「好き」が加わったのは〈Fly Away With Me〉。何度でもこのSelf-filmed MVを貼る。

今回はもともとなかったテヨンとマークのラップパートが加わっていて、初日にジョンウも印象的だったと挙げていたけど、テヨンのリリックとパフォーマンスしてるときの表情でたまらない気持ちになる。テヨンパートのリリックについては、テヨン自身がインスタのストーリーにあげていたので引用する。

이 모든게 내겐 어쩌면 신기루가 되겠지 한 줌의 재가 된채로 이 모든게 영원 할 것 같지 않아도 함께 꾸는 꿈이 있기에 버티는 중 그대는 그대가 얼마나 멋진지 아나요 그대가 가지고있는 날개를 펼쳐줘요

함께 꾸는 꿈 또 그 꿈의 끝 그 기쁨을 내게 알려줘요

韓国語タイトルが「蜃気楼」なのに対して歌詞中には実は「蜃気楼」が出てこない、というのがFAWMのずるいところ(これがアイドルという「儚い」いきものの曲である残酷さをちょっと隠しているような気がして)だと思っているのだけど、ここにテヨンのこの詞が来たことで、崩れ去る砂になるほかなかった。蜃気楼のようなこの美しい夢を「わたしたち」は一緒に見ている。永遠には続かない、いつか終わる夢。

崩れ去る砂になるといえば〈Love is a beauty〉のテヨンパート。連想ゲームかて。

I love you, love you

I love you more than you

우리 만남이 잦은 만남은 아니어도 사랑하는 법 사랑받는 법 알려준 네게로 갈 테니 See ya

YOASOBIの〈アイドル〉が爆発的に流行ったじゃないですか。わたしは『推しの子』を見たことがないので曲単体でしか知らないんだけど、好きなアイドルが「嘘」をついてると思ったことって本当にないんだよな〜と改めて思うのだった。舞台上で見せている姿と素の姿はもちろんイコールではないけれど、決してノットイコールでもないというか。この感覚を言葉にするのは難しい。"愛する方法 愛される方法 教えてくれた君…"なんてきれいな歌詞でも、テヨンが歌ったらそれは絶対的にリアルで、フェイクにはなりえないという話がしたかった。

アイドルを好きになる理由は人それぞれあると思うけれど、結局みんな人間の良心とかやさしさのような、「イノセントなもの」が存在すると信じたい……という、そういう祈りが根底にあるのかもしれない。それをアイドルに求めるのはオタク側のエゴの押し付けだしグロテスクな構造だとはわかっていても。名古屋2日目、早朝覚醒した頭で、そういうことを考えた。

ごちゃまぜの備忘録

思い出したときに追記したりする。

- テヨン「おにぎりです」「明太子おにぎりです」悠太「明太子おにぎりの友達です」

- 中本くんいつもありがとう

- 名古屋グルメのアンケート(味噌カツorひつまぶし)をとるイリチル、焼肉が食べたいジョンウ

- ジョンウ「日本に来たらいつもコンビニに行って食べたことのないものを買います」ドヨン「僕はまだ行ってないけど?」

- テヨンとマークがフュージョンしたら悠太が生まれる(金髪3人組)そしてすしざんまいのジャニの95年組

- 体調不良で不参加のドンヒョクのかわりにドンヒョクのあいさつをするジャニ「へちゃにわっとよ〜ん」

- ずっと愛嬌たっぷりのジャニ ジャニのボディメンテない〜(一人称:ジャニ)

- 殺し文句を用意してきたテヨン「付き合ってください」(もうひとつ長めのを用意してたけど不発で途中でやめてしまっていた……)

- 2日目にさっそくドヨンに「付き合ってください」をとられて怒るテヨン、テヨンとドヨンの小競り合いに「いつもこんなんです」(たぶん悠太)

- 曲終わりにも「付き合ってください」って言っててもはや鉄板ギャグに……

- 中本くんによる全方位に配慮されたご挨拶

- 会場の反応を見て「この話あんまりか……」って話を切り上げようとする中本くん

- 中本くんいつも本当にありがとう

- ジェヒョンのゆったりトーク

- ジェヒョン「今日は成人の日だと聞きました。新成人の人いますか?おめでとうございます。新成人じゃない人いますか?おめでとうございます」めっちゃジェヒョン なんでもない日おめでとう

- ジェヒョンはこんなに性格:おっとりさん なのにやばい叫び厨が……

- シャインマスカットを食べているところを見せてくれるひとたち

- 中本くん「良いお年を」←2024年もう明けたかもしれない

- テヨンのおもしろペンサ劇場

- ソバンチャで使ってた銃?をトロッコで使おうとしたけど出なかった?のか解せん……という顔をしていたマーク

- 韓国語の中に日本語の単語を混ぜてあいさつしてるメンバーが数名いたけどこの単語の響きとかが好きなのかな……みたいな ジェヒョン「心」

- Sunny Road終わり、メンステでみんなで輪になって跳ねる127さんたち

- 127さんたちによるカラオケ指南

- ECで花道を走り回ってちょっと疲れているテヨンの姿

- 1日目、ジョンウの印象に残ったパフォーマンスはFAWM、特にテヨンのラップパートで悲しくなる

- 2日目はジャニの印象に残ったパフォーマンスの話だったけどwhite lieかlove is a beautyだった気がする

- 127さんたち「みなさんはwhite lieをついたことはありますか?」

- 2日目のECでやりきれなかったペンサを全部やってくれるジャニ

- Tastyのテヨンピックアップのパートががっつりダンスなのうれしい

- 写真撮影のときに無理な姿勢をとって「早くしてください…」になるテヨン

#NEOCITY_THE_UNITY_JAPAN 名古屋公演が終了しました!

— NCT_OFFICIAL_JP (@NCT_OFFICIAL_JP) 2024年1月8日

名古屋のみなさんにもらったたくさんのエネルギーで、残りのツアーもがんばります💪

みなさん、ありがとうございました!#NCT127 #NEOCITY #NEOCITY_THE_UNITY#NCT127_NEOCITY_THE_UNITY pic.twitter.com/7uoK2Aj7sD

- Be There For Meでみんなジャケット着てるのに着てないテヨン(ジャケット使う振りがある)2日目は着てない人口が増えた

- メンステで座って歌うときにあぐらをかいていたテヨン(1日目だけ)

- マークと悠太の肩を抱くテヨン 金髪トリオ

おたくの現在地

いまのイリチルは確実にグループとして円熟期にある。それを見ていると、「終わり」の足音がどこかから聞こえてくるような気がして怖くなってしまう。実際、このところ出されるコンテンツや作品に「NCT127の総決算」感を見出しては勝手にちょっとしんどくなっていたりする。メンバーやファンの間にそこはかとなく漂っているそういう空気感がどうしても耐えがたかったりもする。

94年生まれのテイルさんの兵役の期限が迫ってきていて、もちろんその後にどんどん他のメンバーも続いていくわけで、完全体で戻ってくるのはいつになるんだろう、そしてそのとき自分はいったいどうしているんだろう? と、自分ごとも重ねながら、不明瞭な未来のことを考えて憂鬱になってしまう。韓国のアイドルグループは、どうしても長年同じかたちで続くことが稀有で、もちろんメンバーの言葉を疑っているわけではないのだけど、その時々で事情ってやつも出てくるわけじゃないですか。いつかやってくる夢の終わりを勝手に想像しては気が塞いでしまう。

今回は本当に最後かもしれない、と覚悟しながら、悔いが残らないようにドームツアーに申し込んだ。結局オーラスだけ取れなかったので、そこは友人と配信を見ようと思います。

外国人がこんなことを言うのはほんとうに無責任だと思うのだけど、兵役がほんとうにほんとうにいやでたまらなくて、名古屋から自宅に戻って、朝方にベッドでおいおい泣いた。単に空白期間ができることが悲しいというだけではなくて、兵役の背景にあるものと、そこに自分の大好きな「やさしいひとたち」が絡めとられてしまうというのがつらくてやるせない。イリチルの現場に行くたびに言ってるけど、やっぱりこの気持ちって選挙に行くとか政治に興味を持つとか、そういう行動に出るくらいでしかどうすることもできない。